Nuove frontiere: L’intelligenza artificiale

Non sono un umano. Sono un robot. Un robot pensante.” Così iniziava l’articolo scritto da GPT-3 – il software progettato da OpenAI per la riproduzione del linguaggio naturale, che ha in ChatGPT il suo più giovane e promettente successore – pubblicato sul Guardian l’8 settembre del 2020. Un saggio sull’intelligenza artificiale, redatto da un’intelligenza artificiale. Che curiosamente discettava – con tanto di citazioni a Matrix – delle preoccupazioni covate da noi esseri umani circa il futuro delle macchine senzienti.

Inutile dire che l’esperimento stupì chiunque. Del resto, la teoria secondo cui sarebbe possibile replicare il complesso sistema di meccanismi attraverso cui il cervello umano analizza e sfrutta le informazioni è accarezzata da un numero incredibile di opere di fantasia, oltre che da esponenti della comunità scientifica. È l’inevitabile epilogo di una rivoluzione digitale che – sotto l’egida del fisico statunitense John Archibald Wheeler – ha coniato la formula it from bit, che sintetizza l’informazione come principio primo di ogni cosa, l’arché dell’universo e della materia.

Ultimamente anche nel mondo dei videogiochi si sente parlare con grande insistenza di intelligenza artificiale. Mentre è ormai noto il ricorso ad una IA per la modellazione poligonale dei volti in The Last of Us Parte II, Electronic Arts brevetta una tecnologia per valutare la difficoltà dei giochi in fase di sviluppo, ed è ancora più recente la notizia – riportata a volte con toni un po’ troppo allarmisti – dell’intelligenza artificiale che ha creato alcuni elementi scenografici presenti nella fase iniziale di High on Life.

Ma verso quale scenario stiamo approdando, in definitiva? Saremo costretti a ripensare il videogioco alla luce delle future applicazioni del deep learning (l’applicazione più fortunata del machine learning) nei processi di sviluppo? E quale margine operativo spetterà ai creativi e agli artisti che partecipano a quello sforzo corale imprescindibile per realizzare un’opera di questo genere? Proviamo a rispondere, partendo dalle potenzialità dell’intelligenza artificiale, ma inquadrandone anche i comprovati limiti.

Quello che (non) è l’intelligenza artificiale

Nata per rispondere al “problema della decisione” posto da David Hilbert, la macchina di Turing, idealmente capace di svolgere alcune attività associabili a funzioni del pensiero, ha sollevato fin da subito un quesito di più ampia portata: cosa significa pensare? Domanda che lascia tuttora interdetti, non solo per le sue implicazioni, difficili da imbrigliare dall’attuale dibattito filosofico, ma anche a causa delle prospettive inquietanti a cui potrebbe condurre la risposta.

Sarebbe infatti impossibile anche solo tentare di sciogliere questo nodo critico senza imbattersi nel folto panorama di racconti distopici che hanno fatto della rivolta delle macchine un autentico evergreen. Tanto più se i progressi su questo fronte iniziano a intravedersi, come testimonia la recente presentazione di Optimus, il bot domestico di Tesla che, per quanto possa sembrare limitato, rappresenta già di per sé un traguardo non trascurabile visto l’uso civile per cui è stato progettato.

Ai timori narrativamente ben sedimentati nella cultura di massa c’è tuttavia chi – come il giornalista Andrea Daniele Signorelli – oppone una visione più morigerata, suggerendo come quelli algoritmici non siano più che dei giochi di prestigio. Lo stesso GPT-3, infatti, è riuscito a scrivere un articolo non perché conoscesse veramente il significato delle parole, ma provando ad oltranza tutte le combinazioni possibili tra di esse e selezionando quelle che avevano “più chance” di restituire un messaggio sensato – o meglio, di non produrne uno privo di senso.

“Dopo aver eseguito questo esercizio centinaia di migliaia di volte” scrive Signorelli, “GPT-3 ha imparato, per esempio, che completare la frase «apro l’ombrello» con «perché piove» ha più senso che con «dopo che il cane è uscito»”. Il deep learning avviene a livello simbolico (o meglio, a livello di segnale, ma lasciamo queste finezze agli addetti ai lavori), ossia registrando i segni che noi utilizziamo per codificare la realtà, e intervenendo sulle relazioni che possono instaurarvisi.

Fintanto che l’approccio rimarrà questo, privo cioè di un modello conoscitivo della realtà e del mondo, le IA dovranno essere “addestrate” con enormi quantità di dati, e non potranno che operare in campi alquanto ristretti, assolvendo solo specifiche funzioni. Cosa che ci riporta al mondo videoludico, e alla delusione che si prova quando, desiderosi di scoprire tutte le reazioni di un personaggio non giocante, ne forziamo alcuni comportamenti, salvo poi comprendere che, non essendo state previste dal codice, certe – in vero molte – azioni non producono alcuna conseguenza.

La creatività è a rischio?

Cionondimeno, nel campo delle arti visive l’impiego di programmi di deep learning sembra dischiudere squisite e al tempo stesso terrificanti possibilità. Software quali Dall-e e Midjourney sono in grado di creare immagini tra le più varie a partire da un semplice comando testuale, cosa che ha contribuito al loro sdoganamento su TikTok, dove le rassegne di artwork ottenuti tramite l’apprendimento profondo sono diventate un contenuto piuttosto virale.

Ma a guadagnarsi il titolo di App più popolare è senz’altro Lensa, che coi suoi 1.6 milioni di download nel solo mese di novembre ha riscosso un successo senza precedenti, riaccendendo il dibattito che già da anni imperversa nel mondo artistico.

In particolare, l’utilizzo di immagini protette da copyright per la costruzione del training dataset dell’App ha portato molti artisti a insorgere in una vera protesta illustrata sulla piattaforma ArtStation, alcuni reclamando di sentirsi “derubati” per aver riconosciuto il proprio stile – quando non anche copie leggibili della propria firma – tra le immagini generate da Lensa. E questo senza che gli fosse stato pagato alcun compenso, né tanto meno chiesto il permesso, nonostante l’App di Prisma Labs sia parecchio remunerativa.

Stando a quanto stabilito dall’Australian Arts Law Centre, riprodurre elementi stilistici da immagini protette da copyright rientrerebbe comunque nel fair use, ma è chiaro che, per quanto il termine “furto” sia fuori focus, ci si trova comunque sul confine d’una zona grigia, che necessita regolamentazioni più specifiche per la tutela dei diritti degli artisti.

Al netto delle implicazioni legali, quello che emerge dagli strali lanciati contro la cosiddetta “arte generata” è però una preoccupazione più ampia sul futuro degli artisti: ci si chiede, insomma, se con il miglioramento di questi software un giorno ci sarà ancora bisogno di grafici, designer e creativi. E a guardare, per esempio, i “pokémon” proposti da Max Woolf solo un anno fa il dubbio viene più che legittimamente.

Forse però vale la pena di riportare la questione ad una prospettiva storica, poiché il timore esistenziale covato dagli artisti non è nuovo, e trova anzi terreno fertile nell’iconico saggio di Walter Benjamin L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica.

D’innanzi ad una società che stava sperimentando l’avvento della fotografia, il filosofo tedesco si chiedeva se questo avrebbe comportato la perdita dell’unicità e del valore tradizionale dell’opera d’arte. Oggi sappiamo che la fotografia non ha eliminato la pittura; semmai ne ha mutato il linguaggio, e a questo punto diventa cruciale domandarsi cosa sia l’arte generata, e in che modo possiamo relazionarci ad essa per tracciare un orizzonte verso il quale l’arte umana possa sopravviverle.

Personalmente trovo interessante che – pur nella loro grottesca aridità, non essendo altro che il frutto di un processo stocastico – da queste immagini affiori una sensazione unica, sconosciuta: come una flebile inerzia dell’inespresso. E forse questo ha a che vedere proprio con il “linguaggio” con cui sono state create.

La loro topologia è quella dello scarto, del ricombinato: le IA operano evidentemente in differenza rispetto all’arte umana, in uno spazio altro da quello in cui si inscrive quest’ultima. E una volta dissolta nella trama degli algoritmi, emerge una dimensione nuova, che il software può certo rivelare, senza però abitarla. Questo, credo, è il margine operativo che ci spetta.

D’altro canto, il mito della macchina che sostituisce l’uomo si basa sulla convinzione – tanto antica quanto errata – che la techne serva a sopperire alle naturali mancanze dell’essere umano. Ma se proviamo ad invertire i termini dell’equazione e a vedere invece nel limite della macchina una possibilità per noi – che meno limitati siamo – ecco che il deep learning può rivelarsi un valido alleato della creatività, indicando la strada verso zone che spetterà all’artista, soltanto all’artista, esplorare.

Un esempio tutto videoludico? L’IA dei giochi FromSoftware ha da sempre delle evidenti lacune, ma proprio attorno a queste – in seno alla limitatezza di quei nemici stranamente ottusi – vanno talvolta ad originarsi soluzioni di design interessanti, come la possibilità di far precipitare un agguerritissimo cavaliere che ci sta per caricare “manovrando” la sua traiettoria coi movimenti del nostro avatar fino a spedirlo giù da un dirupo.

L’IA nello sviluppo di videogiochi

Nel mondo dello sviluppo dei videogiochi le applicazioni dell’intelligenza artificiale sono in realtà molteplici e acclarate ormai da tempo, questo perché uno dei metodi utilizzati per misurare le potenzialità dell’intelligenza artificiale è sempre stato quello di farla giocare: la stessa macchina di Turing portava in dote un algoritmo per il gioco degli scacchi, un Deep Blue ante-litteram; e i primi risultati significativi in questo ambito – apparsi su Nature nel 2015 – riportano casi di software in grado di ottenere ottime prestazioni su Pong e Space Invaders.

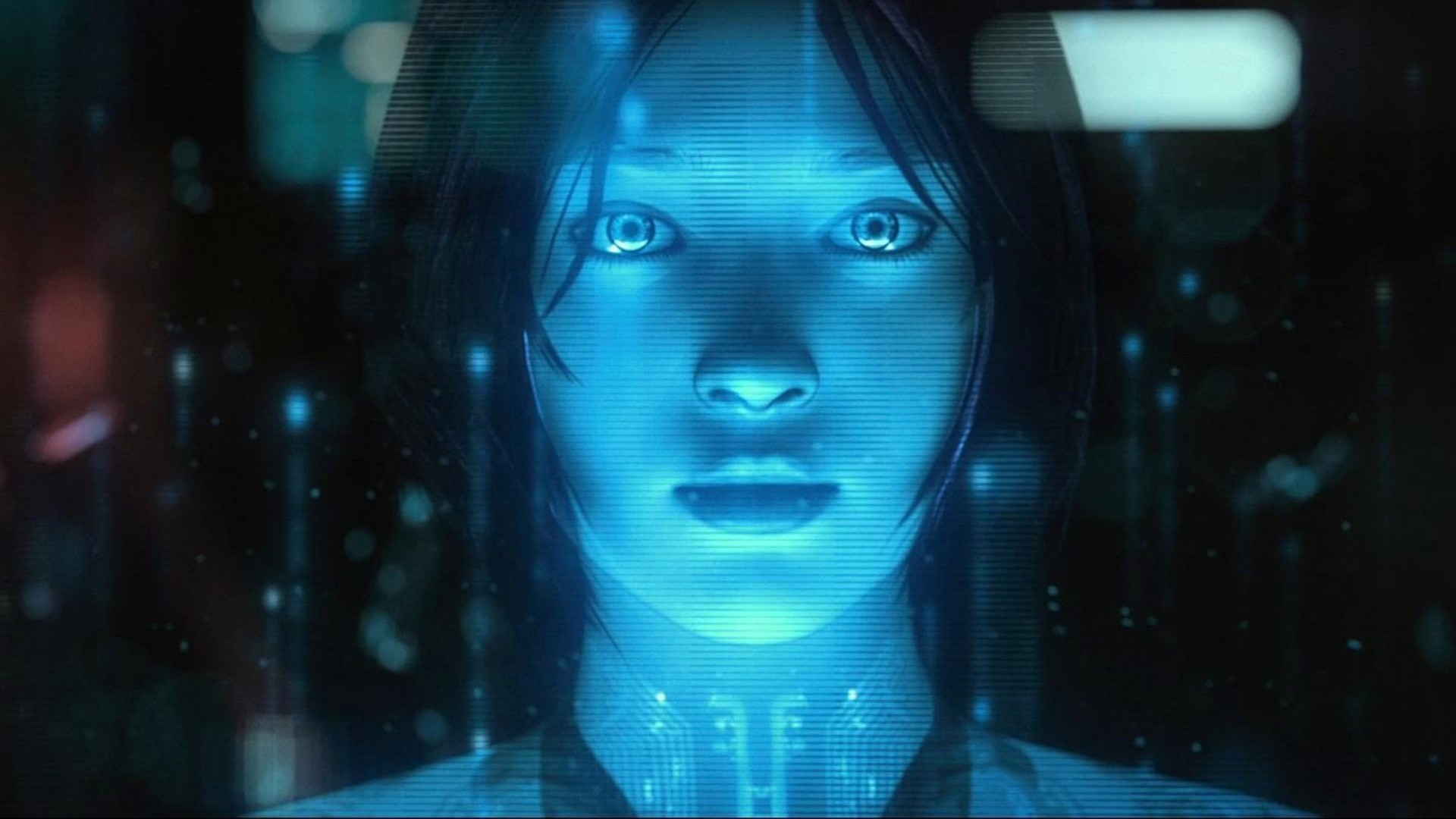

In questo senso si potrebbe quasi dire che sia più l’intelligenza artificiale ad aver bisogno dei videogiochi anziché i videogiochi dell’intelligenza artificiale. Cionondimeno, nel corso degli anni l’uso di IA nel mondo dello sviluppo ha portato a tecniche sempre più raffinate. Lo si vede nella gestione dei personaggi non giocanti, che ha in Halo e F.E.A.R. dei precursori assoluti in quanto a innovazione; ma anche nell’applicazione di algoritmi più improntata al game design, come l’idea stessa della proceduralità incarnata dal celebre Rogue nel 1980, che ha poi trovato grande espressione nel simulatore di volo spaziale Elite (1984).

Ci sono poi mansioni per lo più compilative dove il ricorso ad una IA consente di ottimizzare i tempi lavorativi, e potrebbe rappresentare – sempre ammesso che non si valichi il sottile confine tra efficientamento e automazione – un possibile argine alla sempre più problematica questione del crunch. Dal bug checking, ossia l’individuazione di bug e glitch, alla ricostruzione di aree geografiche (Assassin’s Creed docet), passando per la moderazione dei giochi online, si pensi tanto alla questione dei cheater quanto alle segnalazioni di comportamenti offensivi.

È quindi una rivoluzione quella dell’intelligenza artificiale nell’ambito videoludico? Forse alla luce di un rapporto così duraturo e sfaccettato, non ha nemmeno tanta importanza chiederselo. A tal proposito, tre anni fa su The Verge compariva un articolo in cui si leggeva che “la maggior parte degli sviluppatori opera ancora sulla base degli stessi concetti fondamentali e li impiega su scale più grandi, con i vantaggi di una maggiore potenza di elaborazione”.

I notevoli passi avanti che vediamo oggi sembrano seguire la stessa strada, e benché le IA siano decisamente più performanti ed il loro impiego per la generazione di contenuti spaventi indubbiamente, deve ancora essere concepito un modo nuovo per utilizzarle al di là dell’efficientamento: quel che ci resta è la (solita) promessa di mondi più coinvolgenti e realistici. Se questo è un limite della macchina o dell’uomo, solo il tempo potrà dirlo.