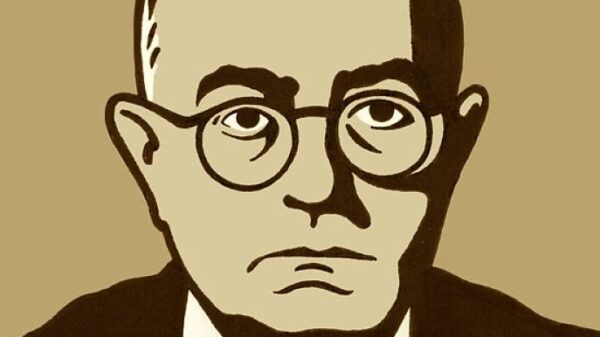

L’uomo moderno di Marcuse: servo magistrale nella “società opulenta”

Era il 1964 quando Herbert Marcuse pubblica L’uomo a una dimensione, racchiudendovi l’essenza di un’epoca che trasformandosi cancellava i tratti salienti del pensiero critico. Un’epoca che deformava l’eros dell’uomo e la sua capacità di immaginare una civiltà alternativa rispetto a quella assoggettata alla ferrea industrializzazione e di sovvertire i tempi alienanti della produzione.

Marcuse parte interrogandosi sulle sorti di un’umanità costretta ad un’unica dimensione della realtà e che, forte di questa unicità, impedisce di pensarne le alternative.

La perdita della criticità di pensiero, parola e coscienza ha sviluppato quella tendenza ad acconsentire aprioristicamente allo status quo, con le parole di Marcuse: «la realizzazione elimina le premesse». E questa è la più sicura garanzia del totalitarismo nella società contemporanea.

Totalitarismo contemporaneo: condizionamento e manipolazione dei bisogni

In questo schema di indottrinamento e controllo, la tecnologia assume un ruolo centrale perché, grazie alla sua efficacia persuasiva, preclude la possibilità di un’opposizione matura.

La società industrializzata, su cui rifletteva Marcuse e, in misura maggiore, la società contemporanea sono costruite sulla manipolazione dei bisogni. Si avvertono come tali solo quei bisogni indotti da interessi precostituiti.

Il condizionamento a priori della persona passa inevitabilmente per la manipolazione di ciò che desidera e avverte come esigenza per la costruzione del suo ruolo sociale. L’aspetto più inquietante di questa struttura sociale è la connotazione razionale che riesce a conferire all’irrazionale: la società contemporanea ha trasformato il mondo oggettuale in un’estensione – percepita come necessaria ed indispensabile – della mente e del corpo dell’uomo, rendendo così discutibile anche il concetto stesso di alienazione. L’unica razionalità possibile è la razionalità data dal sistema.

La tecnologia ha prodotto nuove forme di controllo sociale, al contempo più efficaci e più piacevoli. Il grande plus della tecnologia sta nell’illusione che regala ai suoi consumatori, convinti di poter scegliere un progetto di realizzazione tra molti altri, quando in realtà ne esiste soltanto uno e proprio per questo tende a diventare esclusivo.

La tecnologia ha prodotto nuove forme di controllo sociale, al contempo più efficaci e più piacevoli. Il grande plus della tecnologia sta nell’illusione che regala ai suoi consumatori, convinti di poter scegliere un progetto di realizzazione tra molti altri, quando in realtà ne esiste soltanto uno e proprio per questo tende a diventare esclusivo.

In questo modo il pensiero elimina se stesso, chiudendosi in quel «quietismo acritico» che blocca l’opposizione ai poteri istituzionali.

La «società opulenta» trasforma la libertà in uno strumento di dominio

Per Marcuse era altrettanto chiaro che il bisogno ossessivo di produrre lo spreco e poi di consumarlo attribuiva al lavoro un’inedita valenza sociale. Il lavoro smette di essere ciò che nobilita l’uomo e diventa ciò che lo istupidisce.

È in questo senso che la «società opulenta» – la società dello spreco – fa della libertà uno strumento di dominio, pervenendo a quello che Marcuse definisce il «magistrale asservimento» dell’umanità ai meccanismi disumani della produzione. L’istupidimento segue i ritmi velocissimi della produzione: vivono in una proporzionalità diretta e per questo indispensabile per il mantenimento delle nuove realtà sociali. In questo meccanismo perverso a perdersi è prima di tutto la percezione della differenza tra dato e possibile.

Dal «magistrale asservimento» all’asservimento anelato

Se, secondo il filosofo e sociologo tedesco, questo asservimento si contraddistingueva per la sospensione della tensione mentale in favore dello sfinimento fisico e muscolare ai cui erano sottoposti gli operai, l’asservimento odierno invece è addirittura anelato e realizzato nella disperata ricerca della leggerezza.

Il pensiero critico non ha più bisogno dello sfinimento fisico per essere sospeso: esso resta inascoltato per volontà. È la mente stessa, bombardata da milioni di input e informazioni lampo, a cercare la distrazione. Ma essendo questa una distrazione fittizia, perché inglobata nel sistema, a perdersi per primo è l’eros, ossia quella forza creativa del pensiero sovversivo che permette lo sguardo incisivo sulle cose. L’asservimento anelato porta con sé la morte della politica che, come qualsiasi altro strumento di incontro e visione, trae la sua essenza dalle cose, ma soprattutto dall’interpretazione delle stesse.

Come previsto da Marcuse, non si tratta più di semplice adattamento dell’uomo allo status quo delle cose: in un’epoca in cui a scomparire è l’interiorità stessa è impossibile anche soltanto fare riferimento all’introiezione di modelli. Questi, adesso, riempiono automaticamente quello spazio interiore vuoto e inerme, riducendo l’uomo alla mera mimesi di ciò che è dato.