Todorov per mille anni. Il mondo è un paese straniero

L’esule è colui che incarna meglio, modificandolo il senso originario, l’ideale che Ugo di San Vittore così formulava nel XII secolo: “L’uomo che trova dolce la sua patria non è che un tenero principiante; colui per il quale ogni terra è come la propria è già un uomo forte; ma solo è perfetto colui per il quale tutto il mondo non è che un paese straniero” ( io che sono un bulgaro che abita in Francia, prendo a prestito questa citazione da Edward Said, palestinese che vive negli Stati Uniti, il quale l’aveva trovata, a sua volta, in Erich Auerbach, tedesco esule in Turchia).

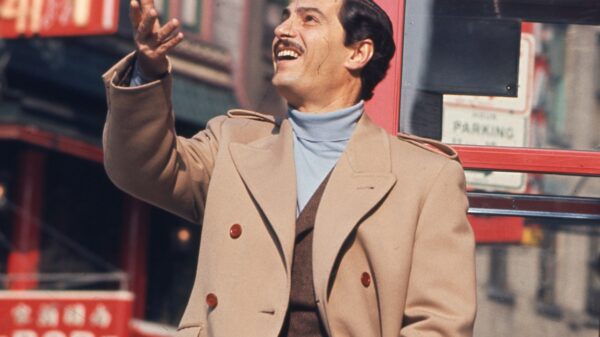

Con queste parole si autodefinisce il filosofo Cvetan Todorov, nato a Sofia il 1° marzo del 1939 e scomparso a Parigi il 7 febbraio del 2017, in una delle sue opere più importanti ovvero La Conquista dell’America e il problema dell’altro. Dopo aver completato la sua formazione in Bulgaria, si trasferisce a circa 24 anni a Parigi proprio per scappare dalla dittatura del regime comunista, a cui era sottoposto nella sua terra natale. Nella capitale transalpina si avvicina a quello che sarà il suo principale oggetto di studio grazie all’incontro universitario con Roland Barthes: la filosofia del linguaggio, e, soprattutto, intraprende la carriera accademica, grazie alla quale diventerà celebre in tutto il mondo. A neanche trent’anni insegna per un anno a Yale e diventa ricercatore presso il Centro Nazionale della Ricerca Scientifica di Parigi, riconosciuta in tutto il mondo come una delle più importanti organizzazioni di ricerca in Francia e non solo. Da intellettuale poliedrico quale è sempre stato orienta i suoi studi e le sue riflessioni analizzando temi molto diversi fra loro. All’inizio della sua carriera si è dedicato principalmente alla critica letteraria e in particolare al formalismo russo, salvo poi pubblicare opere in grado di unire concettualmente analisi antropologiche, filosofiche e storiche.

In questo senso risulta emblematica il saggio inizialmente citato relativo alla scoperta, o meglio alla conquista dell’America ed è infine approdato a opere importantissime relativa all’essere umano, sia nella sua responsabilità individuale che in quella collettiva con riflessioni profondissime sulle vittime dei lager, dei gulag in grado di abbracciare in maniera onnicomprensiva la complessità del genere umano animato da quella curiosità perfettamente definita da Marc Bloch nell’opera Apologia della Storia, dove si afferma che “Il buono storico somiglia all’orco della fiaba: là dove fiuta carne umana, là sa che è la sua preda”.

Lui ci ha lasciato, ma il suo pensiero rimane eterno

Oramai 4 anni fa Todorov veniva a mancare a causa di un’atrofia multi-sistemica e chi scrive ricorda quell’evento come uno dei primi avvenimenti luttuosi della propria vita, che appena due anni prima era stata sconvolta dallo studio della Conquista dell’America. In quest’opera del 1982 Todorov utilizza la storia di quel momento fondativo dell’occidente per parlare in realtà della scoperta che l’Io fa dell’altro, ponendosi in questo modo in assoluta continuità proprio con quella rivoluzione storiografica portata avanti dalla corrente della Nouvelle Histoire rappresentata, fra gli altri dal già citato Marc Bloch. In fondo cosa significa essere storici se non analizzare i comportamenti umani nel tempo? In fondo il passato è una terra straniera e la storia non è altro che un vano tentativo di raggiungere quella terra straniera, un tendere verso senza mai riuscire a raggiungerla ed è questo il bello.

E soprattutto si può indagare l’umano se non mettendolo in relazione al suo incontro con la diversità? Che cosa è la vita umana se non un costante e quotidiano incontro proprio con la diversità?

Un incontro che si verifica prima dentro noi stessi, come capito da Freud che disintegra l’unità dell’Io e poi con il mondo che ci circonda. In questo senso anche la nozione di individuo è fin troppo superficiale e sarebbe più opportuno fare riferimento al termine co-individuo.

Riconoscere l’essenza della vita umana come rapporto con la diversità non porta a risolvere, ma semplicemente a definire il problema, di quasi impossibile risoluzione. Proprio nella Conquista dell’America Todorov individua il nucleo centrale di tale problema nel rapporto con l’altro. Da un lato si rischia di rimarcare i punti di contatto proprio con l’altro e quindi ritenere che quest’uguaglianza si debba necessariamente tramutare in identità, oppure si è soliti notare le differenze che culminano però in una percezione di inferiorità dell’altro in quanto diverso da noi.

In questo senso l’esempio emblematico è proprio quello degli indios, che o sono esseri umani come noi e quindi devono farsi cristiani e vivere all’occidentale oppure sono diversi in quanto neanche appartenenti al genere umano nella loro atavica inferiorità. Come uscire da tutto questo?

Todorov cita il socialista russo Aleksandr Herzen, secondo il quale Comprendere tutta l’ampiezza, la realtà e la sacralità della persona senza distruggere la società, senza frantumarla in atomi: è questo l’obiettivo sociale più difficile. E quindi la sfida al quale siamo chiamati, sempre secondo Todorov è quella di Vivere la differenza nell’eguaglianza. Come si fa? Serve un nuovo sforzo culturale di studio volto alla creazione di nuove domande e nuovi orizzonti intellettuali in quella via indicata in un’altra sua opera, L’uomo spaesato, da Todorov proprio sul ruolo dell’intellettuale e articolata nel seguente modo:

“Che cos’è un intellettuale? Per parte mia limitò l’uso di questa parola nel modo seguente: è uno studioso o un artista (categoria che include anche gli scrittori) che non si accontenta di fare opere scientifiche o di creare opere d’arte, di contribuire dunque al progresso della verità o allo sviluppo del bello, ma che si sente anche toccato dal problema del bene pubblico. Dei valori della società in cui vive e che partecipa quindi al dibattito su quei valori. L’intellettuale, secondo questa definizione, si situa a uguale distanza dall’artista o dallo studioso che non si preoccupa della dimensione politica ed etica del suo lavoro, come dal politico e dal propagandista di professione, che non produce alcuna opera”.