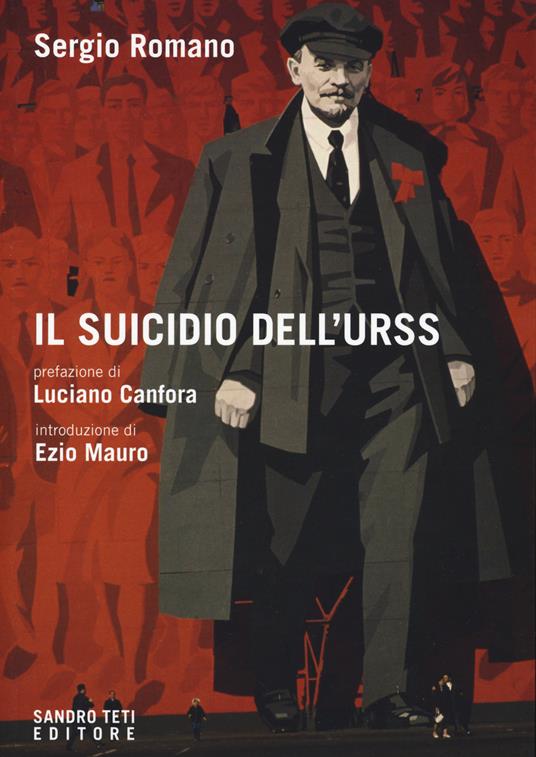

Chi ha ucciso l’URSS? Sergio Romano e il suicidio dell’Unione Sovietica

Lampi di luce, fiaccole solide che illuminano il cammino di chi pone domande, tracce profonde sull’accidentato sottobosco del mistero russo e sovietico. Gli scritti di Sergio Romano raccolti dall’editore Sandro Teti nel volume “Il suicidio dell’Urss” sono solida guida nel delineare fili e trame dell’esperienza storica dell’Unione Sovietica e della sua fine.

Ambasciatore a Mosca dal 1985 al 1989, Sergio Romano, attraverso i suoi scritti di saggista e corrispondente per La Stampa, è voce preziosa non solo perché testimonianza privilegiata e priva di quella retorica della “servitù spontanea”, come con arguta penna scrive Luciano Canfora, di parte della pubblicistica nostrana, ma proprio perché la scrittura dell’ambasciatore non corre mai il rischio di cadere nelle secche della cronachistica.

Quest’ultima, senz’altro con sua dignitosa funzionalità, ha, d’altro canto, il fascino seducente di limitare gli stimoli alla ricerca profonda, di appagare il senso della ricostruzione dei processi storici con le dinamiche fattuali dell’oggi, istantanee spesso parziali ma comode per la penna del corrispondente in terra straniera.

L’analisi di Romano è invece ampia, di respiro lungo e di storico rigore. La selezione degli scritti è cronologicamente coesa, gli anni terminali dell’esperienza sovietica dal 1987 al 1992, senza essere claustrofobicamente chiusa su un degenerante presentismo, acceleratore del cattivo invecchiamento di ogni scrittura. I ritratti dei protagonisti sono vividi, mai banalmente relegati alla sola istantanea dell’osservazione sensibile, anche questi ricondotti nel divenire sfaccettato dei processi storici.

Sergio Romano e Il putsch dell’agosto 1991

La voce di Romano ci guida nell’atmosfera sospesa della Mosca del putsch dell’agosto 1991, nella strana calma della dissoluzione sovietica non travolta dalla rabbia, ma da una terribile stanchezza e indifferenza, le vere piaghe del fervore post ideologico. Si può trattare allora di vera rivoluzione, si chiede l’ambasciatore, osservando il corpo dell’Urss che giace, suicida, senza apparente vita? Se le immagini trasmesse dalla CNN, esempio dell’occhio americano da sempre “verificatore e omologatore” degli avvenimenti rivoluzionari russi, vedi le dieci giornate di Jonh Reed, ci trasmettono la visione dei carri armati della brigata Tioplisan su cui Boris Eltsin di fronte alla Casa Bianca, sede del Soviet supremo, arringa la variegata folla, la penna di Romano tratteggia al contrario l’immagine del sorprendente “ordinato trasloco” post sovietico.

La polizia, le forze armate e il KGB, non vengono spazzate via da una valanga rivoluzionaria, ma le cinghie di trasmissione del potere si logorano, fino a sfilacciarsi, un potere riconoscibile dal quale attendere ordini non esiste più. L’apparato politico-militare scelse di non schierarsi, aspettando gli eventi che avrebbero condotto Eltsin allo scioglimento del PCUS, lo stato-partito sovietico.

Sintomatico , scrive Romano, lo strano destino delle grandi statue degli eroi sovietici, passate dalla “piazza al museo” con sorprendente buon ordine. Invece della furia iconoclasta contro la rappresentazione del potere costituito tipica del regime change, dalle statue fuse di Luigi XIV ai busti di Mussolini scalpellati e rimossi, fino all’abbattimento della statua di Stalin nel 56’ a Budapest, i marmi e bronzi sovietici vengono invece spostati dai centri del potere e adagiati nel grande giardino ai bordi della Moscova, il Krymskij Val.

La statua di Kalinin, il primo podestà pansovietico, il busto di Molotov, la raffigurazione in bronzo di Ordzonikdze, ma soprattutto il monumento a Dzeržinskij, fondatore e primo direttore della Ceka, la polizia antesignana del KGB, sarebbero rimaste ancora visibili agli occhi dei moscoviti, relegate in una sorta di grande parco delle rimembranze, testimonianza e ricordo del “suicidio” dell’URSS.