Milano da Romantica a Scapigliata

Mets Percorsi d’Arte porta per il quarto anno consecutivo al Castello Visconteo Sforzesco di Novara una grande mostra sulla pittura dell’800: Milano da Romantica a Scapigliata.

L’esposizione, per la sua importanza, contribuisce a creare valore culturale, identità territoriale e valorizzazione di questa città da sempre molto legata al capoluogo lombardo.

Fu a Novara infatti, nel 1500 che Ludovico il Moro, tradito da un suo mercenario svizzero, venne fatto prigioniero dai francesi guidati da Luigi XII di Francia. Questo episodio segnò la fine del potere della casa degli Sforza e l’inizio di circa tre secoli di dominio straniero.

La mostra, ideata dalla curatrice Elisabetta Chiodini e coadiuvata da un comitato scientifico di cui fanno parte Niccolò D’Agati, Fernando Mazzocca, Sergio Rebora, è un affascinante racconto per immagini, un viaggio nella Milano dell’800 al centro di rivolgimenti sociopolitici che va via via cambiando la sua identità urbana e architettonica.

L’arte come cassa di risonanza del sentire comune

Sullo sfondo avvenimenti storici che cambiano l’identità della città: la caduta del regno napoleonico, la costituzione del regno del Lombardo Veneto, la dominazione austriaca, le prime rivolte popolari, i moti del 1848, le guerre di indipendenza.

La produzione artistica di queste scene di guerra di liberazione, come testimonia la sezione III dedicata alle cinque giornate di Milano, diventa la cassa di risonanza del sentire comune, delle aspirazioni civili e politiche che anelano all’unità nazionale. I quadri qui esposti, assumono il carattere di una vera e propria pagina del vissuto cittadino, diventano testimonianza e racconto e fanno riflettere su cosa sia l’arte oggi.

Attraverso vedute prospettiche di Milano, ritratti di protagonisti e del popolo, momenti storici, si attraversano quindi i sentimenti sognanti del romanticismo, gli ardori e gli ideali del risorgimento, la trasformazione urbanistica della città elegante e monumentale, e l’evoluzione della pittura verso la modernità.

Sono 70 le opere provenienti da collezioni pubbliche e private che vanno dal 1817 al 1890 circa, realizzate in questo accelerato e travagliato momento storico che si riflette in uno stile pittorico che va dal Romanticismo alla Scapigliatura.

Milano da Romantica a Scapigliata: percorso espositivo

L’esposizione è divisa in 8 sezioni.

I sezione: “Pittura Urbana”si propone di si propone di illustrare l’evoluzione del paesaggio urbano in epoca romantica partendo proprio da alcuni dipinti di Migliara. Seguono opere di Giuseppe Elena (1801-1867), di Luigi Premazzi (1814-1891), di Luigi Bisi (1814-1886), già dai primissimi anni quaranta acclamato erede del compianto Migliara.

II Sezione: i protagonisti

Troviamo i “ritratti ambientati” e le scene di genere eseguiti da Giuseppe Molteni (1800-1867), figura poliedrica, pittore, restauratore, ritrattista mondano di fama internazionale e pittore della vita del popolo.

Di Molteni è Il Ritratto di Alessandro Manzoni, mentre il Ritratto della contessa Teresa Zumali Marsili con il figlio Giuseppe è di Hayez. Seguono alcuni lavori di Carlo Arienti (1801-1873) e di Giovanni Carnovali più noto come il Piccio (1804-1874).

Viene dato spazio anche ai fratelli Domenico (1815-1878) e Gerolamo Induno (1825-1890), mirabili narratori del proprio tempo, un tempo raccontato per lo più attraverso la storia degli umili con L’offerta, presentata a Brera nel 1846 e Scioperatella, del 1851.

Sezione III: Milano, da austriaca a liberata.

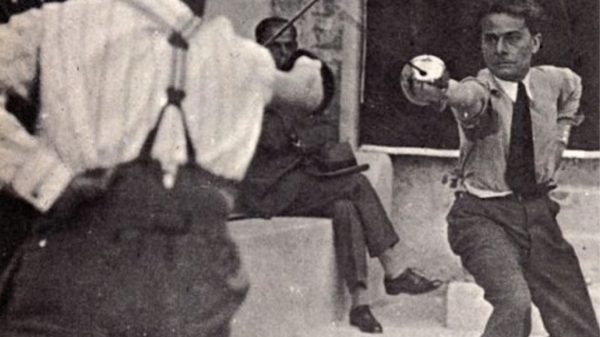

La terza sezione è interamente dedicata alle Cinque giornate di Milano e agli episodi cruciali che nel marzo del 1848 portarono alla temporanea liberazione di Milano dalla dominazione austriaca.

Vi troviamo opere di Carlo Bossoli (1815-1884), vedutista di straordinaria sensibilità ; di Carlo Canella (1800-1879), fratello di Giuseppe; di Baldassare Verazzi (1819-1886), presente in mostra con quello che è considerato il suo capolavoro: Episodio delle cinque giornate, Combattimento presso Palazzo Litta, dal Museo del Risorgimento di Milano.

Sezione IV: La Storia narrata dalla parte del popolo.

La quarta sezione è dedicata ai lavori dei fratelli milanesi Domenico e Gerolamo Induno, tra i maggiori protagonisti della scena figurativa di quei decenni. La loro arte non è fine a se stessa, ma si fa contenuto e denuncia, raffigura infatti umili interni domestici della gente comune, ne racconta la loro storia, il loro vivere quotidiano, i drammi e le difficoltà di quei tempi estremamente difficili, le loro piccole gioie. Tra questi il celeberrimo Pane e lacrime, di Domenico Induno, esposto nella redazione del 1854 che è stata di proprietà di Francesco Hayez.

L’arte pittorica si rinnova

Sezione V: Verso il rinnovamento del linguaggio: dal disegno al colore.

La quinta sezione espone alcuni lavori di autori fondamentali nel rinnovamento del linguaggio pittorico: Eleuterio Pagliano (1826-1903) con Il libro di preghiere, 1857-1858 e Giuseppe Bertini (1825-1898), con Ofelia, 1860-1870, entrambi dai Musei Civici di Varese; il già citato Piccio, presente con il Ritratto di Gina Caccia, del 1862, Federico Faruffini (1833-1869), con lo splendido olio Toletta antica, 1865 circa, insieme a Pagliano.

E ancora il milanese Filippo Carcano (1840-1914), talentuoso e ribelle allievo di Hayez, impegnato fin dai primissimi anni sessanta nell’elaborazione di un nuovo linguaggio che potesse risultare idoneo a comunicare in senso moderno il “vero” come nel magnifico Giardino con effetto di sole, 1867-1868 circa.

Sezione VI:“Il sistema di Filippo Carcano. La pittura scombiccherata e impiastricciata”

Se le sperimentazioni pittoriche di Filippo Carcano erano totalmente incomprese e decisamente osteggiate dalla critica, erano invece viste con entusiasmo da altri giovani artisti. Tra questi autori la sesta sezione ospita lavori di Giuseppe Barbaglia (1841-1910), di Vespasiano Bignami (1841-1929) con il bellissimo olio Viale delle balie o Nei vecchi giardini, 1877, dalla Collezione del Banco BPM e di Mosè Bianchi (1840-1904) con tre scene di vita quotidiana.

Sezione VII: Verso la Scapigliatura

Il percorso espositivo prosegue con alcune significative opere dipinte nel corso dei secondi anni sessanta da Tranquillo Cremona (1837-1878) e Daniele Ranzoni (1843-1889), prima dell’elaborazione di quel linguaggio scapigliato che caratterizzerà le opere della loro maturità artistica; tra queste di Cremona sono esposte Amaro calice, 1865, dalla Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi di Piacenza, il Ritratto di Alberto Pisani Dossi, 1867, dalla Casa Museo Pisani Dossi di Corbetta e il Ritratto di Nicola Massa Gazzino, 1867-1869 circa, dai Musei Civici di Pavia. Di Ranzoni il Ritratto della sorella Virginia, 1863-1864 circa, dalla Galleria d’Arte Moderna Paolo e Adele Giannoni di Novara e il Ritratto di donna Maria Padulli in Greppi, 1869 circa.

Sezione VIII: L’affermazione e il trionfo del linguaggio scapigliato

L’ultima sezione accoglie alcuni dei maggiori capolavori scapigliati eseguiti dalla metà degli anni settanta ai primi anni ottanta. Tra questi segnaliamo Melodia, In ascolto, Visita al collegio di Cremona, insieme ad alcuni dei più intensi ritratti eseguiti da Ranzoni. Troviamo Ritratto della signora Luigia Pisani Dossi, esposto a Brera nel 1880, lo splendido Giovinetta inglese, 1886 circa e Ritratto di Antonietta Tzikos di Saint Leger, presentato la prima volta al pubblico nella primavera del 1886. Nella sezione anche due belle sculture in bronzo e gesso di Giuseppe Grandi: La Pleureuse (1875-1878) e Beethoven giovinetto (1874).