Il classicismo di Salvador Dalì

A Pisa, una mostra sul periodo più strettamente “italiano” del genio surrealista. In 150 opere dal Museo Dalì di Figueres e dal Dalì Museum di St. Petersburg in Florida, il dialogo fra l’artista spagnolo e Michelangelo. A Palazzo Blu, fino al 5 febbraio 2017.

Lo spirito del Rinascimento italiano ha contribuito a innovare l’arte mondiale anche oltre il suo tempo, spingendosi fino al Novecento (almeno per adesso), ed è l’ennesima conferma dell’universalità di questo pensiero artistico. Anche Salvador Dalì (1904-1989), esponente di primo piano del Surrealismo, avvertì il fascino del classico di Michelangelo e Cellini, e fra il 1945 e i primi anni Ottanta realizzò numerose opere fra dipinti, sanguigne, acquerelli, nei quali è evidente il desiderio di confrontarsi con la tradizione rinascimentale. A questo suo periodo “italiano”, rende omaggio Dalì. Il sogno del classico, la mostra curata da Montse Aguer e caratterizzata da un taglio inedito, ovvero il dialogo fra il Surrealismo e il Rinascimento, attraverso opere poco note, molte delle quali mai esposte prima in Italia. La scenografica muscolarità michelangiolesca si accosta, con effetti di grande suggestione, all’inventiva formale del Surrealismo, creando scenari incantati permeati però di una profonda coscienza.

Lo spirito del Rinascimento italiano ha contribuito a innovare l’arte mondiale anche oltre il suo tempo, spingendosi fino al Novecento (almeno per adesso), ed è l’ennesima conferma dell’universalità di questo pensiero artistico. Anche Salvador Dalì (1904-1989), esponente di primo piano del Surrealismo, avvertì il fascino del classico di Michelangelo e Cellini, e fra il 1945 e i primi anni Ottanta realizzò numerose opere fra dipinti, sanguigne, acquerelli, nei quali è evidente il desiderio di confrontarsi con la tradizione rinascimentale. A questo suo periodo “italiano”, rende omaggio Dalì. Il sogno del classico, la mostra curata da Montse Aguer e caratterizzata da un taglio inedito, ovvero il dialogo fra il Surrealismo e il Rinascimento, attraverso opere poco note, molte delle quali mai esposte prima in Italia. La scenografica muscolarità michelangiolesca si accosta, con effetti di grande suggestione, all’inventiva formale del Surrealismo, creando scenari incantati permeati però di una profonda coscienza.

Nella sua maturità d’artista, Dalì preferì il Rinascimento alla sperimentazione. Non solo una sorta di “ritorno all’ordine”, come spesso accade a tanti artisti; le sue considerazioni non hanno, infatti, carattere meramente estetico. Ha scritto Élie Faure, in chiusura di catalogo della prima personale dell’artista nel 1925: «Un grande pittore ha diritto di recuperare la tradizione soltanto dopo aver attraversato la rivoluzione, che poi è la ricerca della propria realtà». Sulla scorta di questa citazione, si conosce quindi un Dalì impegnato nella ricerca di uno stile che gli permetta di esprimere al meglio un secolo difficile come il Novecento. Fino agli anni Trenta guarderà alle avanguardie, ma il suo equilibrio lo troverà, un po’ come Goethe, nelle forme classiche, ovviamente reinterpretate. Nel 1935 attraversa l’Italia da Amalfi a Torino, e fra il settembre e il novembre dell’anno successivo soggiorna fra Lucca e Firenze. Soggiorni che saranno fondamentali per il prosieguo del suo percorso artistico, che lo vedrà precursore di una fase di riscoperta del Rinascimento nell’arte mondiale. La mostra pisana si apre però con gli acquerelli con i quali Dalì avrebbe dovuto illustrare la Divina Commedia negli anni Cinquanta, su incarico dell’Istituto Poligrafico dello Stato italiano, per omaggiare i settecento anni dalla nascita di Dante con un’edizione prestigiosa dell’opera. Il progetto non andò a buon fine, poiché fu addotta la non italianità di Dalì come inopportuna a omaggiare Dante, e vi furono anche numerose critiche agli acquerelli. Il finale è che i disegni di Dalì furono utilizzati per l’edizione francese della Divina. Esporre oggi queste opere da un lato rende giustizia a Dalì, che fu costretto a subire le provinciali meschinerie italiche, e dall’altro costituisce una necessaria apertura filologica della mostra, poiché la tensione con cui Dante ammantò l’Inferno e il Purgatorio è in buona parte la stessa che ritroviamo in Michelangelo, sia in senso fisico che in senso psicologico. Ma non è soltanto a lui che Dalì si rifà per questi acquerelli: ritroviamo infatti influenze del disegno cinquecentesco italiano proprio di Tiziano, Giorgione e Pietro Testa, così come, non troppo imprevedibilmente, del Modernismo tedesco. Qua e là, sgorgano anche prove nel più puro stile surrealista. Una commistione che esprime al meglio la grandezza della Divina Commedia, di questa sorta di cattedrale letteraria dove la poesia è l’architrave su cui poggiano politica, costume, filosofia, religione, espresse attraverso una grazia non scevra di sanguigna rudezza. Tutto questo, lo ritroviamo anche negli acquerelli daliniani, con i loro avari, prodighi, traditori, angeli e dèmoni; impressionante L’angelo caduto, dal I canto del Purgatorio, dove un corpo non più angelico e avviato alla dannazione – pallido e in parte scarnificato, caratterizzato da una tensione muscolare michelangiolesca -, apre alcuni cassetti dal suo stesso corpo, e li scopre vuoti. Un tocco di poetico surrealismo a simboleggiare la vuotezza delle anime dannate. E tuttavia, sarà questa presa di coscienza a redimerlo nel tempo.

Nella sua maturità d’artista, Dalì preferì il Rinascimento alla sperimentazione. Non solo una sorta di “ritorno all’ordine”, come spesso accade a tanti artisti; le sue considerazioni non hanno, infatti, carattere meramente estetico. Ha scritto Élie Faure, in chiusura di catalogo della prima personale dell’artista nel 1925: «Un grande pittore ha diritto di recuperare la tradizione soltanto dopo aver attraversato la rivoluzione, che poi è la ricerca della propria realtà». Sulla scorta di questa citazione, si conosce quindi un Dalì impegnato nella ricerca di uno stile che gli permetta di esprimere al meglio un secolo difficile come il Novecento. Fino agli anni Trenta guarderà alle avanguardie, ma il suo equilibrio lo troverà, un po’ come Goethe, nelle forme classiche, ovviamente reinterpretate. Nel 1935 attraversa l’Italia da Amalfi a Torino, e fra il settembre e il novembre dell’anno successivo soggiorna fra Lucca e Firenze. Soggiorni che saranno fondamentali per il prosieguo del suo percorso artistico, che lo vedrà precursore di una fase di riscoperta del Rinascimento nell’arte mondiale. La mostra pisana si apre però con gli acquerelli con i quali Dalì avrebbe dovuto illustrare la Divina Commedia negli anni Cinquanta, su incarico dell’Istituto Poligrafico dello Stato italiano, per omaggiare i settecento anni dalla nascita di Dante con un’edizione prestigiosa dell’opera. Il progetto non andò a buon fine, poiché fu addotta la non italianità di Dalì come inopportuna a omaggiare Dante, e vi furono anche numerose critiche agli acquerelli. Il finale è che i disegni di Dalì furono utilizzati per l’edizione francese della Divina. Esporre oggi queste opere da un lato rende giustizia a Dalì, che fu costretto a subire le provinciali meschinerie italiche, e dall’altro costituisce una necessaria apertura filologica della mostra, poiché la tensione con cui Dante ammantò l’Inferno e il Purgatorio è in buona parte la stessa che ritroviamo in Michelangelo, sia in senso fisico che in senso psicologico. Ma non è soltanto a lui che Dalì si rifà per questi acquerelli: ritroviamo infatti influenze del disegno cinquecentesco italiano proprio di Tiziano, Giorgione e Pietro Testa, così come, non troppo imprevedibilmente, del Modernismo tedesco. Qua e là, sgorgano anche prove nel più puro stile surrealista. Una commistione che esprime al meglio la grandezza della Divina Commedia, di questa sorta di cattedrale letteraria dove la poesia è l’architrave su cui poggiano politica, costume, filosofia, religione, espresse attraverso una grazia non scevra di sanguigna rudezza. Tutto questo, lo ritroviamo anche negli acquerelli daliniani, con i loro avari, prodighi, traditori, angeli e dèmoni; impressionante L’angelo caduto, dal I canto del Purgatorio, dove un corpo non più angelico e avviato alla dannazione – pallido e in parte scarnificato, caratterizzato da una tensione muscolare michelangiolesca -, apre alcuni cassetti dal suo stesso corpo, e li scopre vuoti. Un tocco di poetico surrealismo a simboleggiare la vuotezza delle anime dannate. E tuttavia, sarà questa presa di coscienza a redimerlo nel tempo.

La mostra prosegue sulla medesima china, poiché nel gennaio del 1945 Dalì realizzò gli acquerelli per illustrare l’edizione americana della Vita di Benvenuto Cellini, pubblicata per i tipi di Doubleday&Co. Un personaggio che si accostava alla perfezione con Dalì, anch’egli artista poliedrico proprio sull’esempio dei suoi maestri rinascimentali. E Cellini, con la sua vita non certo irreprensibile, gli andava particolarmente a genio; lo si comprende dall’omaggio che gli fece, attraverso disegni dal carattere gaglioffo e guascone come certo fu Cellini, dove il pennello traccia corpi plastici e possenti, architetture classiche e simboli alchemici ed esoterici (di questi studi Cellini fu appassionato cultore).

La mostra prosegue sulla medesima china, poiché nel gennaio del 1945 Dalì realizzò gli acquerelli per illustrare l’edizione americana della Vita di Benvenuto Cellini, pubblicata per i tipi di Doubleday&Co. Un personaggio che si accostava alla perfezione con Dalì, anch’egli artista poliedrico proprio sull’esempio dei suoi maestri rinascimentali. E Cellini, con la sua vita non certo irreprensibile, gli andava particolarmente a genio; lo si comprende dall’omaggio che gli fece, attraverso disegni dal carattere gaglioffo e guascone come certo fu Cellini, dove il pennello traccia corpi plastici e possenti, architetture classiche e simboli alchemici ed esoterici (di questi studi Cellini fu appassionato cultore).

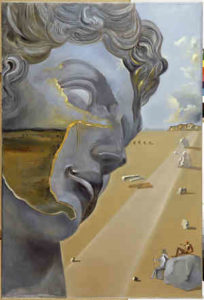

A coronare e sostanziare la mostra, una serie di dipinti direttamente ispirati all’opera di Michelangelo, dalle sculture monumentali agli affreschi della Cappella Sistina

Suggestivi e imponenti, la testa di Giuliano de’ Medici e il Mosè (entrambi del 1982, dai gruppi scultorei della tomba di Giulio II a Roma); alla marmorea eternità classica di Michelangelo, Dalì aggiunge, trasponendole sulla tela, tutta l’inquietudine di un Novecento violento, al quale l’ingegno dell’uomo libero deve rispondere con pari aggressività. Lo sguardo di Mosè, avvolto da una minacciosa tempesta, è freddo e fulminante, di chi sopporta con stoicismo le ferite infertegli, rappresentate dalle spaccature che ne segnano il corpo. Più incoraggiante, Giuliano de’ Medici che scruta una lunga strada deserta, costellata qua e là di resti architettonici classici. Una lunga via che ricorda le strade consolari romane, tracciate per aprire commerci e conquiste. Le medesime conquiste cui sembra anelare lo sguardo dello sfortunato Medici, che ricorda da vicino quello del David. Su corde leggermente diverse la Notte (1982), che mantiene sì la plasticità del corpo, ma esibisce un beffardo sorriso di sbieco sul volto scuro, trionfo dell’intelletto sulla morte del corpo.

Suggestivi e imponenti, la testa di Giuliano de’ Medici e il Mosè (entrambi del 1982, dai gruppi scultorei della tomba di Giulio II a Roma); alla marmorea eternità classica di Michelangelo, Dalì aggiunge, trasponendole sulla tela, tutta l’inquietudine di un Novecento violento, al quale l’ingegno dell’uomo libero deve rispondere con pari aggressività. Lo sguardo di Mosè, avvolto da una minacciosa tempesta, è freddo e fulminante, di chi sopporta con stoicismo le ferite infertegli, rappresentate dalle spaccature che ne segnano il corpo. Più incoraggiante, Giuliano de’ Medici che scruta una lunga strada deserta, costellata qua e là di resti architettonici classici. Una lunga via che ricorda le strade consolari romane, tracciate per aprire commerci e conquiste. Le medesime conquiste cui sembra anelare lo sguardo dello sfortunato Medici, che ricorda da vicino quello del David. Su corde leggermente diverse la Notte (1982), che mantiene sì la plasticità del corpo, ma esibisce un beffardo sorriso di sbieco sul volto scuro, trionfo dell’intelletto sulla morte del corpo.

La mostra pisana è anche occasione di conoscenza della fase “mistica” che Dalì attraversò negli anni Cinquanta, con quattro importanti dipinti: Paesaggio di Portlligat (1950), L’angelo di Portlligat (1952), Sant’Elena a Portlligat (1956) e La Trinità (1960). Tele di grande formato, testimoni dell’interesse di Dalì per la religione cattolica. Anche in questo Dalì si avvicina a Michelangelo, i cui turbamenti di coscienza lo avvicinarono al Savonarola.

La mostra pisana è anche occasione di conoscenza della fase “mistica” che Dalì attraversò negli anni Cinquanta, con quattro importanti dipinti: Paesaggio di Portlligat (1950), L’angelo di Portlligat (1952), Sant’Elena a Portlligat (1956) e La Trinità (1960). Tele di grande formato, testimoni dell’interesse di Dalì per la religione cattolica. Anche in questo Dalì si avvicina a Michelangelo, i cui turbamenti di coscienza lo avvicinarono al Savonarola.

L’evento di Palazzo Blu ha una doppia valenza per il pubblico contemporaneo italiano; da un lato, permette la conoscenza di un periodo poco conosciuto del percorso artistico di Dalì, mentre da un altro ci aiuta a riscoprire, attraverso da un inconsueto punto di vista, la nostra cultura rinascimentale. Dalì ne aveva compresa la modernità, anzi l’universalità, cosa che oggi sembra invece esserci sfuggita, come testimonia anche la gestione culturale della città di Firenze, che invece del Rinascimento fu la patria.