Ippolito Caffi, pittore e patriota

Per la rima volta in mostra, il corpus pittorico dell’artista bellunese, donato dalla moglie alla città sul finire dell’Ottocento. Un’occasione per riscoprire un artista che sacrificò la vita per l’Italia. Al Museo Correr, fino al 20 novembre 2016. www.correr.visitmuve.it

Intrecciare l’impeto artistico con quello politico, rendersi protagonisti dei grandi fatti della Storia, conseguire esperienze di ampio respiro, elevandosi dall’anonimato. Piacerebbe a molti, ci riescono in pochi. Uno di questi fu il pittore Ippolito Caffi, la cui esistenza si legò alla storia risorgimentale italiana, poiché fu ardente patriota prima al fianco di Daniele Manin nel ‘48, e poi combattente a Lissa nel 1866, dove muore a causa dell’affondamento della Re d’Italia sulla quale è imbarcato. A centocinquanta anni dalla battaglia, e dalla scomparsa dell’artista, Venezia lo celebra con la mostra Ippolito Caffi. Tra Venezia e l’Oriente, curata da Annalisa Scarpa, che attraverso le oltre 150 opere esposte, ne documenta la vicenda artistica e umana.

Nato a Belluno nell’ottobre del 1809, che appena dodicenne scoprì la sua vocazione per l’arte; dopo gli iniziali studi nella città natale, nel ’26 si trasferì a Venezia, all’Accademia di Belle Arti. Caffi comprende sin dagli esordi il suo potenziale, e si definisce un “pittore dal vero”, rigettando in blocco l’approccio storicistico della pittura accademica italiana. Spinto anche da una certa irrequietezza d’animo, nel 1832 giunge a Roma, per dedicarsi alle vedute di ampio respiro, per le quali la città offre ampia materia. Dell’Urbe, ci restituisce un’immagine calda, struggente, con velata nostalgia del passato, dai cieli quasi sempre tersi, o comunque attraversati da nuvole soffici. I suoi studi di luce si rifanno a Corot e ai primi Macchiaioli, per la tersa delicatezza formale e la purezza della linea, come si può osservare dalle tante vedute della città. Una su tutte, la Riva di Ripetta (1843), dove l’antico quartiere del porto fluviale si stende sotto un cielo inconsuetamente grigiastro, in sintonia, però, con i toni scuri delle facciate delle case. Non un essere umano in vista, né sul fiume, né a una finestra, e quest’assenza sospende il paesaggio in un’attesa sfumata. Di tono ben diverso, le vedute panoramiche del Campidoglio, del Pincio, e di Piazza del Popolo, dalla garbata teatralità, senza lo storicismo di quelle, ad esempio, del Piranesi. La sua attenzione si concentra anche sul popolo, di cui documenta i costumi di Trastevere nel vivace Fuori porta San Sebastiano. Una piacevole scena di genere, che racconta il carattere festaiolo del popolo romano.

A Roma tornò più volte, fino al 1856, interponendovi i soggiorni nelle altre città italiane, e i lunghi viaggi all’estero. Nell’Urbe ottenne anche numerose commesse da chiese e teatri, così come gli accadde nel resto d’Italia, a Padova in particolare.

L’Italia stava però stretta al suo temperamento sopra le righe, ed è naturale che si sia interessato alla pittura orientalista. In quella metà d’Ottocento, l’Oriente era oggetto di una vera e propria infatuazione. L’attenzione e la curiosità dell’Occidente verso l’Oriente hanno radici lontane, basti pensare all’aura leggendaria che avvolse le spedizioni in Cina di Marco Polo e, più tardi, dei Gesuiti. Ma senza spingersi nelle estremità della vasta Asia, anche l’Oriente arabo ha destato nei secoli l’interesse di letterati, commercianti, artisti europei, in particolare a partire dalla fine del Settecento, all’indomani della spedizione egiziana di Napoleone, durante la quale Champollion riportò alla luce quella Stele di Rosetta che svelò il mistero della decifrazione dei geroglifici. La corrente si sviluppò nei decenni successivi, anche a seguito dell’estendersi del colonialismo europeo nell’Africa Settentrionale e in Medio Oriente. A livello pittorico, l’orientalista di riferimento in Italia era l’emiliano Alberto Pasini. Caffi s’inserisce in questo clima, anche sulla scorta del suo carattere inquieto e portato all’avventura; il 5 settembre 1843, salpò da Napoli alla volta dell’Oriente, compiendo un lungo viaggio che lo portò ad Atene, Costantinopoli, Il Cairo, Gerusalemme. A spingerlo, l’interesse per un’altra cultura, e il senso dell’altrove.

Ad Atene si ritrovano, come a Roma, le vedute di ampio respiro, avvolte nel silenzio, dai colori tenui, e un sottile senso di desolazione e smarrimento accompagna la maestosità del Partenone e dell’Acropoli. L’Oriente lo si comincia a respirare da Costantinopoli, all’epoca capitale di quell’immenso Impero Ottomano che dalla Turchia si estendeva fino in Siria, Egitto, Libia, Palestina. L’assolata vivacità delle antiche cittadine arabe, con il loro mondo di bazar, moschee, carovane, caffè, affascinarono Caffi, che ce ne restituisce la calda luminosità che sembra lasciare sulla pelle l’effetto del sole del deserto. A Costantinopoli come al Cairo, cattura quella luce struggente sospesa fra Oriente e Occidente, presente e passato, dipingendo bazar e caffè, con le loro folle multicolori di donne velate e uomini in turbante. Luoghi che testimoniano la laboriosità di un popolo, che faceva del commercio non un semplice mezzo di sussistenza, ma anche un’occasione di conoscenza dell’altro, di confronto e discussione, che nasceva davanti all’inevitabile contrattazione accompagnata dal tè e dal narghilè. Un commercio che aveva un ritmo più lento, meditativo, filosofico, al passo, quasi, con i ritmi del sole e della luna.

Più ancora di Ingres o Fromentin, Caffi cattura quella luce orientale che imbeve il paesaggio e gli individui, con i suoi cieli azzurri velati dalla calura. Per contrasto, la bellezza delle facciate degli edifici, dipinte con dovizia di particolari, spinge a immaginare la frescura delle stanze e dei cortili interni, case e palazzi che son rifugi di pace e scrigni segreti. Anche la natura ha la sua importanza nelle vedute di Caffi, che vede il deserto e i suoi tramonti come un qualcosa di straordinario e d’ineffabile, definibile soltanto attraverso i colori.

E ancora oasi, templi, carovane, che si stagliano su un paesaggio leggendario.

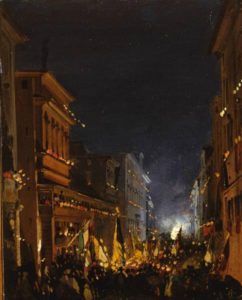

Nel febbraio del 1844, rientra in Italia dove si divide fra Padova e Roma, e trova il tempo di rifiutare una cattedra offertagli dall’Accademia di Venezia. La sua attrazione verso l’insolito e l’avventuroso, lo portò a partecipare, nel 1847 a Roma, all’ascensione in mongolfiera con François Arban, che documenta in tre dipinti. Di particolare interesse, le vedute del Carnevale su via del Corso, realizzate nel 1848, mostrano la strada è gremita di popolo, le facciate dei palazzi sono rischiarate da decine di torcetti, le cui fiammelle contrastano con l’oscurità del cielo notturno. La magnificenza delle facciate dei palazzi, che Caffi riproduce con perizia, e la folla di cui sembra di percepire il brusio, conferiscono alle scene un carattere teatrale. In una di queste tele, un particolare è degno di nota: a sinistra, in primo piano, si vede una bandiera italiana, sorta di “firma patriottica” che Caffi ha voluto lasciare sulla tela. Di lì a poco, i suoi sentimenti patriottici prendono il sopravvento sull’arte, e rientra precipitosamente a Venezia, insorta sotto la guida di Daniele Manin. Capitano della Guardia Civica, nel ‘49 è nella piazzaforte di Marghera, stretta d’assedio e bombardata dall’esercito austriaco. Tre tele ne ricordano gli episodi. Il fallimento dell’esperienza repubblicana lo pone sulla via dell’esilio, accusato senza fondamento di rapina e vandalismo. Viaggia fra il Piemonte e la Liguria, Nizza e Parigi con una puntata a Londra. Tuttavia, nonostante il successo artistico continui ad arridergli, una profonda malinconia avvolge la sua esistenza, e in parte si riverbera sulle sue tele, caratterizzate da un marcato accento nostalgico e contemplativo, a vagheggia un altrove (Venezia, appunto), per adesso irraggiungibile. La donna che contempla il belvedere nella genovese Veduta dell’Acquasola, la si può leggere anche come un simbolo di nostalgia.

Nel 58 rientra a Venezia, e prosciolto da ogni accusa può sentirsi libero cittadino nella città che considera la sua patria, dove ha mosso i primi passi di pittore con eleganti vedute cittadine, e da dove spera ardentemente di poter scacciare gli austriaci. La sua attività di pittore s’interrompe nel 1866, al momento dello scoppio della III Guerra d’Indipendenza. In una delle sue ultime lettere, inviata a Giuseppe Codemo il 21 giugno, scrive come accada nella vita che il pericolo, qualunque sia, «è nulla al confronto del compenso che se può trarre per l’arte e pella (sic) gloria di un artista». Si tratta di una sorta di testamento esistenziale, da cui si evince come l’arte fosse, per Caffi, un mezzo per rendere interessante la propria vita, tesa alla ricerca della gloria, dell’atto eroico, del nobile ideale. E, foscolianamente, Caffi fu eroe “bello di fama e di sventura”, che non riuscì a vedere la bandiera italiana garrire in Piazza San Marco. Cadde a Lissa il 20 luglio, colando a picco con la Re d’Italia cannoneggiata dagli austriaci.

Caffi fu uomo d’arte e d’azione, al pari di alcuni altri suoi colleghi – in particolare macchiaioli -, che sentì l’importanza del momento storico, e volle portarvi il suo contributo. Ma soprattutto, fu un uomo che si sentì e volle sempre essere libero di viaggiare e di scoprire, in nome di una concezione romantica dell’esistenza.