Mentre nel 1982 il New York Times pubblicava recensioni elettrizzanti sulle lettere di Jack John Abbott, appena riunite in un libro, il nostro uccideva un giovane cameriere a Manhattan.

Il delitto gli costò una pena, dopo una breve fuga in Lousiana, di 15 anni di prigione.

Forse Abbott ne aveva abbastanza, forse voleva dimostrare le sue teorie, elaborate nella sua vita passata quasi tutta dietro le sbarre, forse era la sua indole, forgiata da anni di abusi e torture, che prevaleva, sta di fatto che la tanto agognata libertà gli sfuggiva di mano.

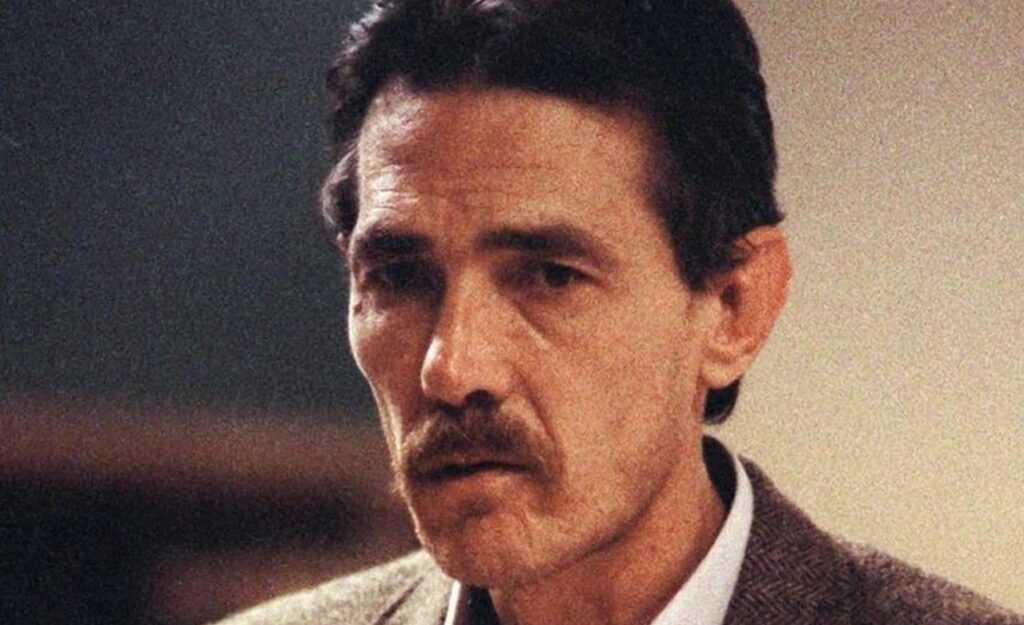

Era stata l’attenzione di Norman Mailer ad una sua lettera, ed alla successiva trattazione epistolare tra i due, che aveva portato alla ribalta quello strano tipo di uomo di Jack Abbott.

Uno strano tipo di uomo, che uomo può essere un soggetto vissuto per la quasi totalità della sua vita in carcere, nel ventre della “bestia”?

Il risultato di una carcerazione a tempo non determinato, questa era la sua pena, per motivi che oggi considereremmo futili se non inesistenti: reato minorile, assenza di adattamento all’interno di famiglie affidatarie. La sua “carriera” carceraria inizia all’età di nove anni, prima in carceri minorili poi alla Scuola Industriale per Ragazzi dello Utah dalla quale viene espulso a diciotto anni.

Dopo sei mesi, per il reato di emissione di assegno senza adeguata copertura, finisce nel Penitenziario di Stato dello Utah: una vita intera dietro le sbarre.

Fino all’età di trentasette anni, periodo nel quale inizia a scrivere le sue lettere, passa quindici anni in isolamento.

Che tipo di essere umano può svilupparsi in queste condizioni? Quale consapevolezza di sé e del mondo può avere? Quali le mancanze a livello emotivo, empirico, sociale?

“Ci sono emozioni – tutto uno spettro – che conosco solo attraverso le parole, solo attraverso la lettura e la mia immatura capacità di immaginare. Posso immaginare di sentire queste emozioni (so, comunque, che cosa siano) ma non posso viverle”.

E’ questa la punizione più ingiusta e angosciante.

I suoi racconti del sé che si costruisce partono dalla descrizione accurata dei periodi in isolamento, agghiaccianti ed inimmaginabili.

Conosce celle completamente buie in cui l’unico lampo di luce viene dallo sfarfallio dei suoi occhi e che genera una felicità immensa, celle con le luci sempre accese, letti fatti da fogli di compensato e buchi in terra pieni di vomito e di escrementi di chi lo ha preceduto, celle umide che trasudano acqua, celle bollenti fatte di lamiera, cibo razionato quel tanto per non morire.

Ci mette quattro anni per guarire dalla claustrofobia dell’isolamento:

“L’aria nella tua cella viene risucchiata via. Ti senti soffocare. Gli occhi sembrano fuoriuscire dalle orbite, gemi come un’anima che annuncia sventura (…) Stai morendo di una morte orribile. Una morte che dura a lungo e gioca con te.”

E le violenze, improvvise e gratuite, da parte delle guardie che lo crocifiggono legandolo alle lenzuola con le manette a mo’ di croce, lasciandolo così per tutta la notte. Oppure chiuso nella famigerata cella C-300 cosiddetta “bombolone del gas” senza ventilazione dove potevano sparare i lacrimogeni, incatenato a terra senza cibo con solo un bicchiere d’acqua al giorno.

Torture che avrebbero piegato anche il più navigato dei delinquenti, ma non lui. Ed allora iniziano le terapie con le droghe: Thorazine, Mellaril, Stelazine e Haldol.

Fiaccare il carattere attraverso il corpo, soluzioni corporali e medicinali allucinogeni, questa la terapia a lui riservata, ma nulla di ciò è sufficiente a distruggerlo.

“Mi hanno fatto diventare ipersensibile – la mia carne è stata lavorata per sentire sensazioni e voglie che non avevo. Sono stato tritato da una vita di deprivazione delle sensazioni; da pestaggi così frequenti da essere ridotto a un pezzo di carne e ossa”.

Ma Abbott ha temprato in acciaio la sua mente in quella inesauribile fonderia del tempo passato in isolamento.

E legge libri, che la sorella gli fa avere, legge Hegel e Kant, Nietzsche e Kierkegaard, Marx e Lenin e ancora trattati di matematica e fisica e costruisce così la sua socialità tra esperienza in carcere e libri.

Distribuisce, così come nella vita reale, ruoli ai personaggi che popolano il suo mondo, classificandoli così come avviene nel mondo libero, una sorta di parallelo di fauna umana divisa tra buoni e cattivi, vigliacchi e coraggiosi, bramosi di potere e spie.

Critica con coraggio il sistema carcerario dell’epoca, la difesa dei detenuti, i diritti negati, le opportunità inesistenti.

Ma è un uomo a metà. Conosce solo quello che ha vissuto ma critica allo stesso modo il mondo esterno che ha conosciuto solo per pochi mesi passati in libertà, ma non potrebbe essere altrimenti.

Scrive in maniera assoluta, parossistica a tratti, invasata a volte lasciandosi prendere la mano dalla certezza delle sue elucubrazioni sul classismo statunitense, sui principi, falsi, di libertà e solidarietà che lui solo immagina.

A volte coglie il risvolto sociale ma lo fa per assunto e non per conoscenza. I suoi teoremi, a volte azzeccati, sembrano però sempre senza sentimento ma è giustificato dalla sua esistenza.

Alla fine muore suicida in carcere nel 2002 impiccandosi con i lacci delle scarpe.

Ha mollato la vita Abbott, non ce l’ha fatta, passarla interamente chiuso dietro le sbarre ha fiaccato anche il suo animo nobile, o quello che lui credeva nobile. Si è ucciso come solo i detenuti fieri sanno fare, come quelli che lui descriveva nelle sue lettere a Mailer ma ci lascia una visione inimmaginabile, impressionante, agghiacciante di come si stritolavano gli uomini e le loro anime nelle carceri degli Usa del secondo decennio del Ventesimo secolo.