Quando si parla di Svizzera, si finisce sempre per evocare orologi, banche e cioccolato. Ma la vera meraviglia elvetica, quella che non si esporta e che pochi comprendono davvero, è il suo sistema politico. Non tanto per la democrazia diretta, che pure è affascinante, quanto per il modo in cui la Svizzera riesce a tenere insieme ventisei cantoni — diversi per lingua, religione, cultura, mentalità — sotto un unico tetto federale.

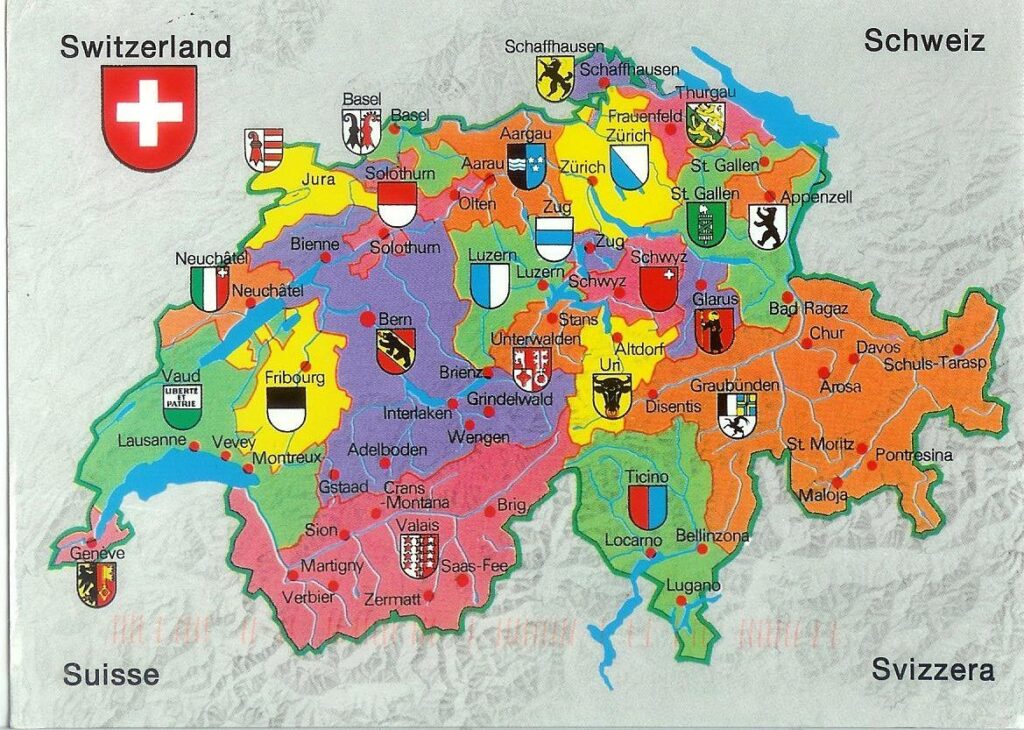

La parola chiave è “fiducia”. Ma non una fiducia cieca o ingenua: è una fiducia costruita sul rispetto reciproco delle differenze e sulla consapevolezza che nessuno può governare tutto da solo. Ogni cantone in Svizzera è un piccolo Stato. Ha una sua Costituzione, un proprio governo (chiamato “Consiglio di Stato”), un parlamento cantonale e una struttura giudiziaria. Decide autonomamente su molte materie cruciali: scuola, sanità, polizia, imposte dirette. Alcuni cantoni addirittura hanno mantenuto forme di democrazia assembleare — come l’Appenzello Interno, dove i cittadini si riuniscono ancora ogni anno nella piazza per votare a mano alzata.

Ciò che stupisce, se si guarda da fuori, è che questa complessità non solo funziona, ma funziona bene. Eppure, è tutto meno che semplice. Ogni legge federale deve rispettare le competenze dei cantoni. Ogni decisione importante passa, in un modo o nell’altro, attraverso le loro mani. Quando si tiene un referendum nazionale, i voti dei cittadini contano — ma contano anche i cantoni: serve la doppia maggioranza. È un sistema pensato per proteggere le minoranze, evitare che le grandi città dominino le aree rurali, o che una regione linguistica imponga la sua visione alle altre.

I cantoni non sono sempre d’accordo tra loro. Spesso si scontrano, trattano, si annusano con diffidenza. Ma in quel conflitto civile e regolato si nasconde la forza della Svizzera. Perché obbliga al confronto, alla mediazione, al compromesso. E il compromesso, in un mondo che oggi confonde la politica con la rissa, è diventato quasi un atto rivoluzionario.

Naturalmente non è un sistema perfetto. Le disparità esistono: tra un cantone ricco e uno povero, tra chi ha servizi all’avanguardia e chi arranca. Ma anche questo è affrontato in modo sistemico, con un meccanismo di “perequazione finanziaria” che redistribuisce risorse tra cantoni forti e deboli. Non per livellare tutto, ma per garantire che ognuno possa restare autonomo senza essere lasciato indietro.

Così, nella lentezza delle votazioni, nelle mille autonomie locali, nei dibattiti infiniti che precedono ogni riforma, la Svizzera continua a praticare una forma di governo che sembra venire da un altro secolo — e forse da un altro mondo. Un mondo in cui il potere si esercita guardando in faccia chi lo subisce. Un mondo in cui nessuno comanda davvero, e per questo tutti, in fondo, si sentono parte.

È una lezione di politica umile, fatta di ascolto, pazienza e compromesso. Tre parole che oggi suonano quasi controcorrente.